2021. 3. 14. 01:33ㆍ카테고리 없음

내가 왜 유리 슐레비츠의 그림책을 봤다고 생각했을까. 아니면 봤는데 잊었을까.

너무 좋은 그림책이다. 한 편의 시 같아서 이 책의 본문은 필사를 하고 싶다.

--------------------------------------------------------------------------------------------

<새벽> 유리 슐레비츠

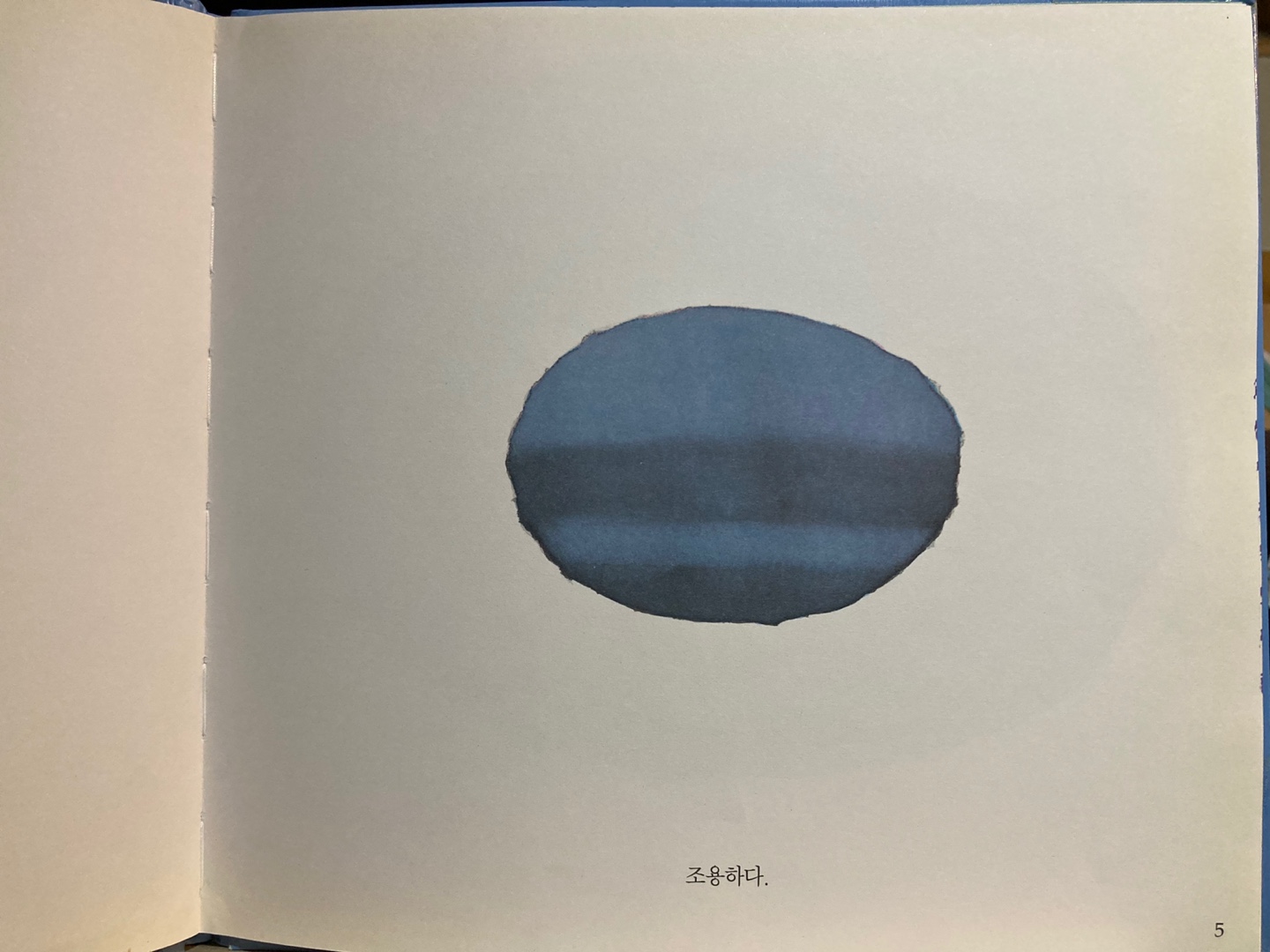

조용하다.

고요하다.

싸늘하고 축축하다.

호숫가 나무 아래

할아버지와 손자가

담요 속에서 웅크리고 잔다.

달빛은 바위와 나뭇가지를 비추고, 이따금 나뭇잎 위로 부서진다.

산은 어둠 속에서 말없이 지키고 서 있다.

아무것도 움직이지 않는다.

아, 실바람.

호수가 살며시 몸을 떤다.

느릿하게, 나른하게 물안개가 피어오른다.

외로운 박쥐 한 마리, 소리 없이 허공을 맴돈다.

개구리 한 마리, 물로 뛰어든다.

그리고 또 한 마리가.

새가 지저귄다.

어디선가 화답하는 새 소리.

할아버지가 손자를 깨운다.

두 사람은 호수에서 물을 길어 오고

조그만 모닥불을 피운다.

담요를 개고

낡은 배를 물 속으로 밀어넣는다.

배가 호수 한가운데로 고즈넉이 나아간다.

노는 삐걱대며, 물결을 헤친다.

한순간,

산과 호수는 초록이 된다.

--------------------------------------------------------------------------------------------

와... 인생그림책이다.

새벽 하면 떠오르는 색은 아마도 어스름한 푸른색일 것이다.

그리고 강가에서 종종 아침을 맞이해본적 있다면 분명 보게 될 물안개, 너무 고요해서 작은 소리조차 크게 들리는 시간.

기분좋은 축축함, 서서히 밝아지면서 선명해지는 초록색...

어떤 이야기를 만들때 시점에 따라서도 다양한 이야기가 만들어 질 수 있는데 <새벽>은 장면 하나하나의 묘사가 마치 시처럼 운율과 일정한 리듬이 느껴진다. 특정 시간대나 또는 특정 공간에서 일어나는 다양한 일들을 극적으로 표현할 수 있는게 그림책이 갖는 또 다른 매력인거 같다. 악보의 음계를 어떻게 조합하느냐에 따라 무궁무진한 노래가 나오는 것처럼 그림책도 엄청 다양한 표현이 가능하겠다.

<새벽>은 감동이다. 이런 책을 만들고 싶다.

-그림책은 그림 시다.